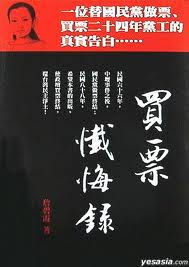

觀賞《買票懺悔錄》作者詹碧霞談國民黨政治運作的專訪。

詹碧霞12年前出版《買票懺悔錄》,任職國民黨基層黨工24年的詹碧霞,形容自己就像一條狗,整天蹲在門口,捍衛選舉投開票櫃,並直接地做票、買票、與黑道掛鉤。她指出,國民黨要到1977年「中壢事件」發生之後,才肯規規矩矩的選舉,但買票仍屬「規矩」之列。在此之前,國民黨為求勝選,做票風氣盛行已久。

她透露,國民黨不講「買票」,只問「洗了沒」?「洗」的手法,其實很簡單,由村里長統一規劃,地方大老交代後,再由村里長透過鄰長轉下去,這樣就可以洗得「天衣無縫,滴水不漏。」

難怪2008年總統選舉剛結束,「完全執政」的國民黨,就急著在立法院提出「錢坑法案」,立法院程序委員會上,國民黨立委楊瓊纓、朱鳳芝和丁守中等人提出修正案,希望在事務補助費之外,再增加村里長的健康檢查費、保險費、春節慰問金及出國考察費等預算,而這個法案要多支出50幾億人民血汗錢。

詹碧霞在1975年12月立委選舉時實際參與了「做票」,當時國民黨為封鎖黨外人士郭雨新,將選票撥給青年黨候選人張淑真,同時,詹碧霞為國民黨提名候選人鄭水枝固票。